( Rama Kavya : Parampara Evam Pravrittiyan / Visheshtayen )

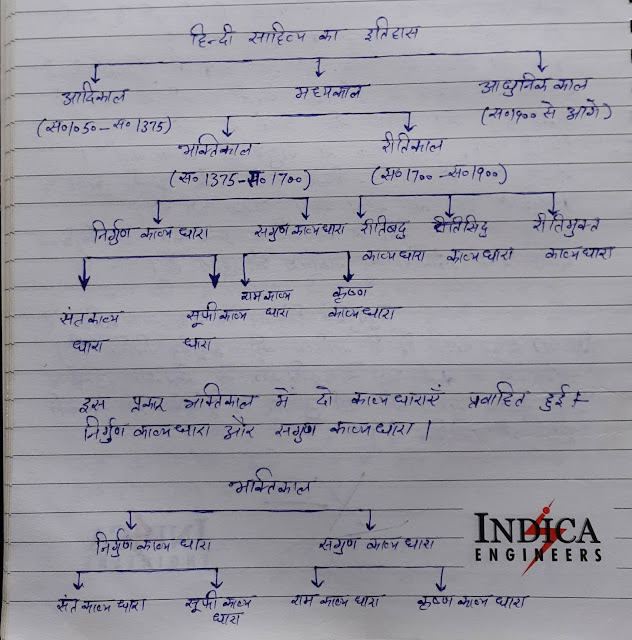

हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है – आदिकाल , मध्यकाल और आधुनिक काल | हिंदी साहित्य-इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से भली प्रकार समझा जा सकता है :

अतः स्पष्ट है कि राम काव्यधारा ( Ram Kavya Dhara ) सगुण काव्यधारा की एक शाखा है | इन कवियों ने राम को अपना आराध्य देव मानकर काव्य रचना की |

राम-काव्य परंपरा

( Rama Kavya Parampara )

पृथ्वीराज रासो में श्रीराम से संबंधित 38 छंद मिलते हैं परंतु राम काव्यधारा को विकसित करने का श्रेय श्री रामानंद ( Ramananda ) जी को जाता है |

राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि ( Ram Kavya Parampara Ke Pramukh Kavi )

राम-काव्य धारा के सर्वाधिक प्रमुख कवि ( Ramkavya Dhara Ke Pramukh Kavi ) तुलसीदास जी हैं | अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1532 ईo में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ | उनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था | श्री नरहरिदास ( Narharidas ) इन के गुरु थे | 1623 ईo में इनका निधन हुआ | इनकी 12 प्रमाणित रचनाएं हैं ; जिनमें से प्रमुख हैं – रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि |

राम काव्य परंपरा के अन्य प्रमुख कवि हैं – अग्र दास, नाभादास, ईश्वर दास, कृष्णदास, प्राण चंद चौहान, ह्रदय राम, लालदास, केशव दास आदि |

अग्रदास की प्रसिद्ध काव्य रचना ‘अष्टयाम’ है |

नाभादास ने ‘भक्तमाल’ की रचना की |

ईश्वरदास की प्रमुख रचनाएं ‘भरत मिलाप’ व ‘अंगद पैज’ हैं | प्राणचंद चौहान ने ‘रामायण महानाटक’ की रचना की |

हृदयराम ने ‘हनुमान नाटक’ की रचना की |

लालदास की प्रमुख रचना ‘अवध विलास’ है |

‘रामचंद्रिका’ केशवदास की प्रमुख रचना है |

यहां यह तथ्य ध्यातव्य है कि केशवदास को रीतिकाल का कवि माना जाता है परंतु केशवदास का उद्भव भक्ति काल के अंत में व रीतिकाल के आरंभ में हुआ इसलिए उनको राम काव्य परंपरा का कवि भी माना जा सकता है |

राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां / विशेषताएँ

( Rama Kavya Dhara Ki Pravrittiyan / Visheshtayen )

राम काव्य परंपरा ( Ramkavya Parampara ) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1️⃣ राम का स्वरूप : राम-काव्य परंपरा के कवियों के राम महर्षि वाल्मीकि के राम से सर्वथा भिन्न हैं | इन कवियों ने राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया है | उनका राम शिव, शक्ति व सौंदर्य का समन्वित रूप है | उनके अनुसार श्री राम दया के सागर, पतित-पावन, महान दानशील व विनयशील हैं | भक्ति भावना से उन्हें सहज ही प्राप्त किया जा सकता है | देवी-देवता भी उनके चरणों की वंदना करते हैं |

पृथ्वी को दुष्टों से रहित करने व संत जनों का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने धरा पर अवतार लिया है | राम-कवि उन्हें लोकरक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं |

2️⃣ भक्ति भावना : राम काव्य परंपरा की सबसे प्रमुख विशेषता इन की भक्ति भावना है | इन कवियों की रचनाओं में नवधा भक्ति के उदाहरण मिलते हैं परंतु मुख्यत: इनकी रचनाओं में दास्य भक्ति ( Dasya Bhakti ) का परिपाक हुआ है | दास्य भक्ति की प्रधानता होने पर भी अन्य प्रकार की भक्ति इनके काव्य में मिलती है | जैसे सीता में माधुर्य भाव की भक्ति है, सुग्रीव में सख्य भाव की भक्ति है, दशरथ, कौशल्या आदि में वात्सल्य भाव की भक्ति देखी जा सकती है |

तुलसीदास जी की अधिकांश रचनाओं में दास्य भक्ति की प्रधानता है लेकिन ‘वैराग्य संदीपनी’ में शांत भाव की भक्ति की प्रधानता है |

राम काव्य धारा ( Ramkavya Dhara Ke Kavi ) के अधिकांश कवियों ने अपनी दीन-हीन मानसिकता को उजागर किया है व श्री राम जी से कृपा की प्रार्थना की है | राम-कवि भक्त और भगवान में सेवक-सेव्य भाव स्वीकार करते हैं |

तुलसीदास जी कहते हैं –

“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिए उरगारि”

उनकी दीनता का भाव इन पंक्तियों में मिलता है –

“राम सो बड़ो है कौन मौसो कौन छोटो

राम सो खरो है कौन मौसो कौन खोटो”

अधिकांश स्थानों पर राम कवियों ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए उनकी अनुकंपा चाही है | वे स्वयं को दास व राम को अपना स्वामी स्वीकार करते हैं |

यह दास्य-भक्ति की सुंदरतम व्याख्या करते हैं |

3️⃣ समन्वय भावना : संपूर्ण राम काव्य अपनी समन्वय भावना के लिए प्रसिद्ध है | इसलिए इस काव्य को मानवतावादी काव्य भी कहा गया है | विशेषत: तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा देखी जा सकती है |

राम काव्य में समन्वय की भावना ( Ram Kavya Mein samnvy Ki Bhavna ) अनेक रूपों में दिखाई देती है ; यथा – निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय, ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय, शास्त्रों व व्यवहार का समन्वय, परिवार व समाज का समन्वय, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय, भोग व त्याग का समन्वय आदि |

भले ही राम कवि श्री राम को अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं परंतु यह कवि अन्य देवी-देवताओं की आराधना भी करते हैं | स्वयं राम ने सेतुबंध के अवसर पर शिव की उपासना की | तुलसीदास जी ने ‘कृष्ण गीतावली’ की रचना भी की है और ‘रामचरितमानस’ की भी | उन्होंने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ा |

जब वे श्रीराम के सर्वव्यापक रूप का वर्णन करते हैं तो उनका सगुण राम निर्गुण ब्रह्म बन जाता है |

4️⃣ चरित्र चित्रण : राम काव्य परंपरा ( Ram Kavya Parampara ) के कवियों ने रामकथा से जुड़े पात्रों का चरित्र-चित्रण किया है | उन्होंने मुख्य रुप से श्री राम के चरित्र का चित्रण किया है | उनके राम ईश्वर के अवतार हैं | वह सर्वगुण संपन्न व सर्वशक्तिमान हैं | वह शिव, शक्ति व सौंदर्य का समन्वित रूप हैं | वह दया के सागर, पतित-पावन, दान शील व महान विनयशील हैं | देवी-देवता भी उनके चरणों की वंदना करते हैं | पृथ्वी को दुष्टों से रहित करने व संत जनों का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है | राम कवि उन्हें लोकरक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं |

राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत, सीता, हनुमान आदि अन्य पात्रों के चरित्रों पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है | इन सभी पात्रों के माध्यम से राम कवियों ने समाज के सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत किए हैं जैसे राम अकेले ही आदर्श भाई, आदर्श पुत्र व आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं |

परंतु उनकी छवि एक आदर्श पति के रूप में लाख तर्क देने पर भी एक तर्कशील व्यक्ति के मन में नहीं उभर पाती | उनका व्यक्तित्व नारी समानता और पति-पत्नी के पारस्परिक विश्वास के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता |

भरत आदर्श भाई का, सीता आदर्श नारी व आदर्श पत्नी का, हनुमान आदर्श सेवक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं |

यही कारण है कि राम काव्य पढ़कर पाठक एक आदर्श नागरिक बनने का संकल्प लेते हैं |

5️⃣ लोकमंगल की भावना : संपूर्ण राम काव्य लोकमंगल की भावना पर टिका है | संपूर्ण राम कथा लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित है | राम कवि समाज को मर्यादित, अनुशासित व व्यवस्थित देखना चाहते थे | इसलिए उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में चित्रित किया | उन्हें आदर्श व्यक्ति व आदर्श राजा के रूप में दिखाया |

अन्य पात्र भी लोकमंगल की भावना लिए हुए हैं और जो पात्र लोक-अमंगल चाहते हैं, उनका राम कथा में नाश किया गया है | यही कारण है कि आज भी भक्तजन जब दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं व अपना कल्याण चाहते हैं तो वे राम कथा का पाठ करवाते हैं | यह भी एक सच्चाई है कि बिना आदर्श व नैतिक गुणों के लोक कल्याण संभव नहीं |

6️⃣ युगीन समस्याओं का चित्रण : राम काव्य परंपरा ( Ram Kavya Parampara ) में यद्यपि श्री राम की भक्ति की गई है लेकिन इसके साथ-साथ उनके काव्य में युगीन समस्याओं का चित्रण भी हुआ है | उन समस्याओं के भयंकर परिणाम बताकर पाठकों को उन्हें दूर करने के लिए उकसाया भी गया है | उन समस्याओं में से कुछ समस्याएं आज भी प्रासंगिक हैं ; जैसे तत्कालीन हिंदू समाज उपासना पद्धतियों में उलझा हुआ था | संत कवि व सूफी कवि निर्गुण भक्ति पर बल दे रहे थे जबकि राम कवि व कृष्ण कवि सगुण भक्ति के पक्ष में थे | ऐसे में तुलसीदास जी ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा –

“सगुनहिं अगुनहिं नहीं कछु भेदा” |

राम काव्य में तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का चित्रण हुआ है | तुलसीदास ने कवितावली में उस समय की बदहाल आर्थिक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है |

7️⃣ प्रकृति वर्णन : राम कवियों ने प्रकृति वर्णन में भी पर्याप्त रुचि ली है | इन कवियों ने प्रकृति के आलंबनगत व उद्दीपनगत, दोनों रूपों का वर्णन किया है | कहीं-कहीं प्रकृति को दूती व उपदेशक रूप में भी प्रस्तुत किया गया है |

राम वन गमन प्रसंग में सभी राम कवियों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है परंतु इन कवियों का प्रकृति वर्णन उतना सरस नहीं है जितना रीतिकालीन कवियों का प्रकृति वर्णन है |

8️⃣ काव्य रूप : राम काव्य परंपरा के कवियों ने प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य की रचना की है | इन कवियों ने खंडकाव्य व गीतिकाव्य भी लिखे हैं | रामचरितमानस तथा रामचन्द्रिका प्रबंध काव्य हैं | जानकी मंगल खंडकाव्य है | गीतावली गीतिकाव्य है | सूरदास जी ने भी राम भक्ति से संबंधित 150 पद लिखे हैं जो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं |

9️⃣ कला पक्ष : राम काव्य धारा के कवियों ( Ram Kavya Dhara Ke Kavi ) ने मुख्यत: अवधी भाषा का प्रयोग किया है | तुलसीदास जी की रामचरितमानस व जानकी मंगल की भाषा अवधी है | इसके अतिरिक्त राम कवियों ने ब्रजभाषा में भी रचनाएं लिखी हैं | तुलसीकृत कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित हैं | केशवदास की रामचंद्रिका भी ब्रज भाषा में रचित है लेकिन इनकी भाषा में अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं |

दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित्त इनके प्रिय छंद हैं |

इन कवियों ने शब्दालंकार और अर्थालंकार उन दोनों प्रकार के अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है | अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि इनके प्रिय अलंकार हैं |

◼️ निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि राम काव्य परंपरा ( Ram Kavya Parampara ) ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है | भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ( Hindi Sahitya Ka Swarn Kal ) बनाने में इस काव्य परंपरा का विशेष योगदान है |

Other Related Posts

कृष्ण काव्य : परंपरा एवं प्रवृत्तियां

संत काव्य : परंपरा एवं प्रवृत्तियां /विशेषताएं

सूफी काव्य : परंपरा एवं प्रवृत्तियां

हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग : भक्तिकाल

भक्ति आंदोलन : उद्भव एवं विकास

very very helpful , thank you so much, keep doing it

धन्यवाद | आप जैसे पाठकों के कमेंट्स उत्साहित करते हैं | कोई सुझाव हो तो अवश्य बतायें |

It is very helpful because it is in points.so thank you so much and keep it up.

प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद

Thanks for providing notes

आभार